서브메뉴

검색

본문

Powered by NAVER OpenAPI

-

-

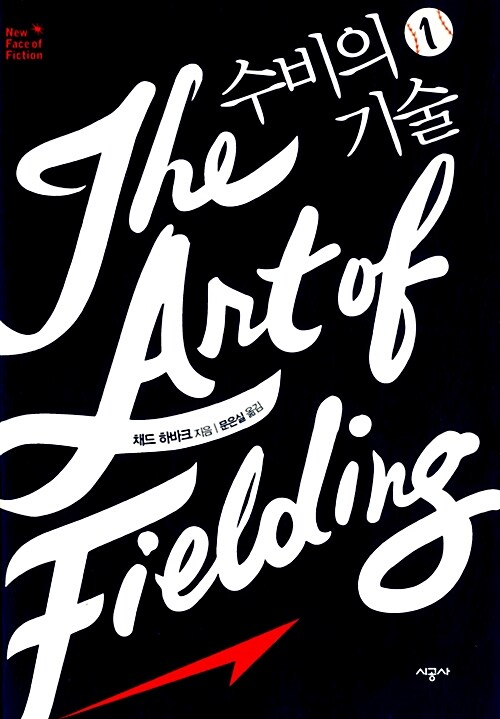

수비의 기술

저자 : 채드 하바크

출판사 : 시공사

출판년 : 2012

정가 : 12000, ISBN : 9788952764683

책소개

‘야구 소설, 캠퍼스 소설은 이럴 것이다’라는 선입견을 깨고

11년 만에 세상의 빛을 본 집념의 소설

채드 하바크가 2000년부터 쓰기 시작한 『수비의 기술』은 2009년 말 크리스 패리스-램이라는 출판 대리인을 만나기 전까지 셀 수 없는 출판사와 출판 대리인들로부터 퇴짜를 맞았다고 한다. 『수비의 기술』은 줄거리만 놓고 보면 ‘야구 소설’, ‘캠퍼스 소설’인데, 이 분야엔 이미 너무 많은 책들이 나와 있어서 진부한 인상을 주었기 때문이다. 하지만 작품이 갖고 있는 엄청난 문학성과 재미를 몸소 확인한 패리스-램은 『수비의 기술』이 모든 우려와 한계를 뛰어넘을 것이라고 굳게 믿었다. 그는 의욕적으로 홍보에 열을 올렸고, 그 결과 ‘스크리브너’와 ‘리틀 브라운’이라는 미국 출판사의 양대 산맥이 신인 작가의 데뷔작 출판권 확보를 놓고 경매에 참여하는 극적인 상황까지 맞게 된다.

고등학교 때 야구선수로 활동한 경력이 있는 하바크는 한 인터뷰에서 이런 이야기를 한 적이 있다. “야구는 팀 게임이고, 팀 동료들은 일종의 가족과도 같지만, 필드 위에 선 선수들은 철저히 혼자다. 팀 동료들은 서로 믿고 지원해주지만, 중요한 순간 그들은 곤경에 처한 선수를 구할 수는 없다. 그것이 내가 야구에 매료된 이유다.” 그는 이렇게 야구에 매료되어 야구를 소재로 『수비의 기술』을 썼지만, 이 작품을 꼭 야구 소설로 볼 필요는 없다. 청춘, 성장, 좌절, 재기, 절망, 희망, 우정, 사랑 등 다차원의 수많은 매력이 이 작품 안에 존재하기 때문이다. 뉴욕타임스 리뷰도 이런 점을 언급했다. “진실과 아름다움, 그리고 온전한 인간의 조건을 그것의 글러브 안에 담는 것이 야구소설의 범위 안에 들어간다면, 『수비의 기술』은 야구소설로만 볼 수 없다. 아니, 절대 야구소설이 아니다. 그것은 캠퍼스 소설이고 남자들의 우정에 관한(브로맨스) 소설이며, 매너에 관한 희극, 에러에 관한 비희극이다.”

『수비의 기술』이 기존의 단순한 스포츠 소설이 아니라는 점은 주인공 헨리의 포지션이 투수나 타자가 아니라 내야 수비의 중심인 유격수라는 것만 봐도 짐작할 수 있다. 이 책이 이야기하는 ‘수비의 기술’이란, 그 의미를 확장해보면, 인생의 그라운드에 느닷없이 찾아오는 위기를 수비하는 기술이다. 매 게임마다 승승장구하며 메이저리거로서의 장밋빛 미래를 꿈꾸다 어느 순간 송구를 할 수 없게 된 헨리, 지원한 로스쿨에 모두 떨어지고 빚만 남은 채 대학 졸업 후 갈 곳이 없어진 마이크, 느지막이 찾아온 어린 동성 연인과의 사랑에 고민하는 어펜라이트, 실패한 결혼 생활을 너무 일찍 겪은 펠라 등, 저마다의 이유로 상처 받고 아파하는 주인공들이 그리는 드라마는, 그들이 서로서로의 영혼을 채워주며 한 인간으로 성장해가는 과정은 감동 그 자체다. 그들이 쏘아 올린 것은 파울볼일지도 모른다. 하지만 다시 시작할 수 있기에 아름답다.

목차

슈워츠의 경험으로 미루어보건대, 라커 룸은 벙커와 방공호처럼 항상 지하에 있었다. 라커 룸은 갈 곳 없이 흔들릴 적에 피난처가 되어준다. 게임 직전이나 직후 같은 때가 그랬다. (풋볼의 경우에는 전반이 끝났을 때도 포함된다.) 게임 직전에는 세상과 마주하려고 입었던 유니폼을 벗어던지고 적과 마주하기 위한 유니폼으로 갈아입는다. 그 사이에는 모든 측면에서 벌거벗은 상태이다. 경기가 끝나면, 경기 중에 느낀 감정을 세상에다 옮겨놓으면 안 된다. 그러다가는 스스로 수용소에 갇히는 꼴이 되고 만다. 그래서 지하로 들어가 그런 감정을 정화하는 것이다. 라커 룸에서는 비통에 빠져 있건 기쁨에 들떠 있건 간에, 소리를 지르고 물건을 집어던지며 라커를 두들긴다. 동료와 포옹을 나누거나, 동료를 갈구거나, 얼굴에 주먹을 날리기도 한다. 무슨 일이 일어난다고 해도 라커 룸은 안식처로 남는다. ---1권 p.196

오웬은 가방에서 건전지로 돌아가는 독서등을 꺼내더니 모자챙에 꽂고는 ‘우마르 하이얌의 루바이야트’라는 제목이 붙은 책을 펼쳤다. 헨리와 릭이 경기 중에 책 읽는 짓을 생각이라도 했다가는 벌로 운동장을 돌거나 헬멧에 광이나 낼 신세를 면치 못했겠지만, 콕스 감독은 오웬의 만행에 대해서는 벌주기를 멈춘 지가 벌써 한참이었다. 콕스가 제재를 가하려고 하면, 오웬은 왜 제재가 필요한지 묻는 알쏭달쏭한 문제

를 제기했다. 왜냐하면 그로서는 야구를 하든 말든 상관이 없었던 까닭이다. 감독에게 호통을 들으면, 마치 뇌졸중에 관한 논문을 쓰려고 데이터를 모으는 중이라는 듯 귀를 기울이고 흥미를 보이며 고개를 끄덕거렸다. 남들이 전력질주를 할 때는 구보를 했고, 구보를 할 때는 걸었으며, 외야에서 낮잠을 잘 때도 있었다. 콕스 감독이 소리 지르는 것을 단념하기 오래전부터 그랬다. 사실, 오웬은 감독이 가장 총애하는 선수, 그러니까 걱정을 하지 않아도 되는 유일한 선수였다. 으레 그렇듯 연습이 실수투성이로 좌충우돌 돌아갈 때면, 감독은 오웬에게 입을 움직이는 듯 마는 듯하면서 신랄한 험담을 털어놓는 것이었다. 오웬은 콕스 감독에게 아무것도 바라지 않았다. 주전 자리도 더 좋은 타순도 하물며 조언도 바라지 않았다. 그래서 콕스 감독도 마찬가지로 그를 대하면 되었다. 사제가 혼자 겉도는 불가지론자 교인을 용인하는 것과 비슷하다고나 할까. 그 교인은 구원받기를 바라는 것도 아닌데, 스테인드글라스와 성가 때문에 계속 오기는 온다. “그냥 서 있는 시간이 많은 경기니까.” 헨리가 야구가 왜 좋으냐고 물었을 때 오웬이 대답했다. “그리고 유니폼에 달린 주머니.” ---1권 pp.73~74

말하는 것은 야구공을 던지는 것과 같았다. 사전에 미리 계획할 수가 없는 것이다. 그냥 손에서 놓고 무슨 일이 벌어지는지 지켜보는 수밖에 없다. 누가 받기라도 할지, 잡아주기라도 할지 모르는 채로 던져야만 한다. 아무도 잡아주지 않을 것을 뻔히 알고 있는 단어를 던져야 한다. 이제 더는 자신의 말이 아닌 것을 던져야 한다. 그는 손에 든 야구공과 대화하는 편이 더 낫다고, 공이 말을 하도록 내버려두는 편이 더 낫다고 느꼈다. 하지만 세상, 야구가 아닌 세상, 사랑과 섹스와 일자리와 친구들의 세상은 말로 이루어져 있었다.